Quali sono le differenze tra la vecchia e la nuova traduzione del Signore degli Anelli di Tolkien? Qui una guida e la mia opinione.

Ma prima di tutto un disclaimer.

Disclaimer

Questa che stai leggendo è la terza versione di questo articolo.

La prima versione fu pubblicata all’indomani dell’uscita della prima edizione della nuova traduzione del Signore degli Anelli, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Siccome all’epoca era uscito solo il primo volume, cioè La Compagnia dell’Anello, era basata solo su quello.

Attirò da subito molti visitatori e siccome l’argomento è estremamente divisivo, generò una quantità notevole di commenti.

Dopo l’uscita delle nuove traduzioni de Le Due Torri e de Il Ritorno del Re, aggiornai l’articolo inserendo le mie impressioni sugli altri due volumi.

Nel frattempo i commenti continuavano a fioccare. Una buona parte consisteva in attacchi al sottoscritto. È stata una faccenda stressante.

C’è chi mi ha accusato di essere aggressivo nelle risposte. Ovviamente chi scorre i commenti non può sapere quanti ne ho cassati perché inopportuni, inconsistenti, ripetitivi e offensivi e difficilmente si rende conto di cosa significhi gestire tutta questa rabbia da parte di perfetti sconosciuti.

Ho deciso di produrre una terza versione di questo articolo dopo alcuni anni, alla luce delle mie riletture della nuova traduzione che, a distanza di tempo e con la mente più fredda, mi hanno permesso di notare problemi che inizialmente mi erano del tutto sfuggiti.

Siccome l’articolo è molto lungo, per agevolare la lettura ho inserito un indice dei contenuti.

Spero di aver fatto un servizio utile a qualcuno.

+++ Fine del disclaimer +++

Indice dei contenuti

2 – Perché è stata fatta una nuova traduzione del Signore degli Anelli

3 – Storia della vecchia traduzione del Signore degli Anelli

3.1 – Il Fantasy in Italia

3.2 – L’Edizione Astrolabio

3.3 – L’Arrivo a Rusconi

4 – I Problemi della vecchia traduzione

4.1 – Gli Errori della vecchia traduzione del Signore degli Anelli

4.2 – Passaggi tradotti troppo liberamente

4.3 – La Filosofia Tradizionalista

4.4 – In che senso fu strumentalizzato il Signore degli Anelli

4.5 – Il Registro mono-tono

4.6 – Perché la vecchia traduzione del Signore degli Anelli contribuisce a strumentalizzare il romanzo

4.7 – Altri pregi e difetti dell’edizione Rusconi

6 – Storia della nuova traduzione del Signore degli Anelli

6.1 – Il Nuovo traduttore e l’AIST

6.2 – Paletti imposti dalla casa editrice

6.3 – Il Coinvolgimento del fandom

6.4 – La Guerra delle Traduzioni del Signore degli Anelli

7 – Perché tutti criticano la nuova traduzione del Signore degli Anelli

7.1 – La Vecchia traduzione è l’unica vera

7.2 – La Nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata fatta per motivi politici

7.3 – I Nuovi nomi fanno schifo

8 – Chi ha la colpa di questa guerra?

9 – Analisi della nuova traduzione del signore degli Anelli

9.1 – Errori nella nuova traduzione del Signore degli Anelli

9.2 – I Registri linguistici

9.3 – Un Traduttore non tolkieniano

9.4 – Osservazioni sulle critiche di Ottavio Fatica

9.5 – Le nuove traduzioni dei nomi

9.6 – Analisi di alcuni capitoli

9.7 – Opinione Complessiva

1 – Ci hanno fatto attendere

Credo di aver sentito parlare di una nuova traduzione all’inizio del 2018. Ma dopo alcuni mesi ne avevo perso le tracce, nel senso che chiedendo in giro nessuno sapeva dirmi niente.

A dicembre 2018 incontrai un paio di ragazzi dell’Associazione Italiana Studi Tolkeniani (avevano uno stand alla manifestazione Più libri più liberi, a Roma). Mi dissero che forse sarebbe uscita nel marzo successivo. Ma poi niente. Chiesi un paio di volte alle librerie Feltrinelli di Roma e i commessi mi guardarono come se avessi chiesto un po’ di erba da fumare.

Poi finalmente arrivò la notizia che il 30 ottobre 2019 sarebbe uscito il primo volume della nuova traduzione del Signore degli anelli, La Compagnia dell’anello.

Con mio grande rammarico riuscii a procurarmene una copia solo tre giorni dopo.

Ma perché una nuova traduzione?

2- Perché è stata fatta una nuova traduzione del Signore degli Anelli

Cominciamo col dire che la vecchia traduzione del Signore degli Anelli era una buona traduzione per gli standard dell’epoca. All’estero c’erano stati casi di traduzioni di gran lunga peggiori (in Olanda, in Svezia, in U.R.S.S.).

Ma leggendola oggi, con tutto ciò che sappiamo su Tolkien e considerando che il mondo delle traduzioni si è molto evoluto, appare del tutto inadeguata ai tempi. La vecchia traduzione del Signore degli Anelli conteneva molti problemi: alcuni errori veri e propri, un tono generale appiattito su un unico registro linguistico e frequenti passaggi un po’ troppo liberi, che possiamo definire «parafrasi».

Tali problemi erano ampiamente giustificabili per il contesto in cui quella traduzione era stata prodotta, ma non lo sono più.

Fino a non molto tempo fa, un editore che decideva di portare in Italia un testo straniero aveva soprattutto la preoccupazione di «adattarlo» al contesto culturale italiano e ai gusti dei potenziali acquirenti, che potevano essere molto diversi da quelli del paese di origine.

Mi resi conto di questo leggendo la versione Italiana di un classico della letteratura inglese per ragazzi, «Il Vento tra i Salici» di Kenneth Grahame, con la traduzione a firma di Beppe Fenoglio: una traduzione in italiano elegante e letterario, «adulto», laddove l’originale ha invece un tono semplice e scorrevole, per giovani lettori.

Tolkien amava questo romanzo.

Sospetto che operazioni di questo tipo si facciano anche oggi ma, in generale, il mondo delle traduzioni è molto cambiato. Per esempio non si usa più affidarle a ghost-translator per farle poi firmare a personaggi famosi. I traduttori sono quasi sempre professionisti che hanno seguito precisi percorsi di studio e spesso vengono affiancati da editor e altri esperti.

Oltretutto, il contesto che aveva prodotto la vecchia traduzione del Signore degli Anelli era quantomeno «avventuroso». Infine, il romanzo era sì un libro di culto nel mondo anglosassone, ma non era ancora il grande classico che è oggi. E ai grandi classici ci si dovrebbe accostare con una prudenza che all’epoca non era stata usata.

Oggi il testo di Tolkien è forse il più influente del ‘900, non solo perché considerato punto di riferimento imprescindibile di un genere (epic fantasy), ma anche perché ha condizionato l’immaginario collettivo come poche altre opere letterarie nella storia.

3 – Storia della vecchia traduzione del Signore degli Anelli

Il classico intramontabile del Professor J.R.R. Tolkien (The Professor, per i suoi fan, Tollers per il suoi amici stretti) fu tradotto in lingua Italiana da Vittoria Alliata di Villafranca detta Vicky, nobildonna figlia del principe Francesco Alliata e conosciuta come studiosa del mondo arabo. La Alliata tradusse il romanzo che era una ragazzina, nella seconda metà degli anni ’60: aveva tra i 15 e i 17 anni. Com’è possibile che un editore affidasse la traduzione di un’opera tanto complessa a una studentessa per giunta così giovane?

Non lo sappiamo, ma è possibile che abbia a che fare col fatto che in Italia non ci credeva nessuno, nel fantasy.

3.1 – Premessa: il Fantasy in Italia

Nei paesi anglosassoni c’è una lunga tradizione di letteratura fantastica. I più importanti scrittori che hanno fatto la storia del fantasy, della fantascienza, dell’horror o del weird sono praticamente tutti anglofoni. Tolkien stesso fu un amante della letteratura fantastica fin da giovane. E non fu il primo a inventare storie ambientate in mondi immaginari. Lo avevano già fatto per esempio William Morris, Lord Dunsany o Robert E. Howard (il creatore di Conan il Barbaro).

In Italia non c’è mai stato nulla di simile.

Ricordo un giorno che il mio professore di Storia e Filosofia (ho fatto il liceo nella prima metà degli anni ’90) prese di petto una mia compagna di classe perché le aveva visto in mano una copia di Dracula di Bram Stoker: «Ma che te leggi?!» le gridò scandalizzato.

A me era sempre sembrato un tipo di larghe vedute. Chissà cosa avrebbe detto se avesse saputo che quella mia compagna era fan di Stephen King (fu lei a regalarmi la mia copia di It).

L’atteggiamento del lettore medio italiano verso la letteratura fantastica era di fastidio, derisione, ribrezzo, a volte odio vero e proprio.

Chiarito questo punto, andiamo avanti. Anzi indietro, alla fine degli anni ’60.

L’Italia era molto arretrata culturalmente. La percentuale di analfabeti era oltre il 5% della popolazione, con punte del 20-30% al sud e nelle isole.

Il divorzio divenne legale nel 1970, mentre per l’aborto si dovrà aspettare il 1978.

Il paese era uscito dal secondo conflitto mondiale profondamente diviso, con la Democrazia Cristiana che governava costantemente, alleandosi con chiunque pur di tenere i comunisti all’opposizione; invece la stragrande maggioranza degli intellettuali aveva come punto di riferimento il marxismo e tendeva a interpretare la cultura secondo quegli schemi.

E poi c’erano i neofascisti che facevano capo al Movimento Sociale Italiano.

Ma nel ’68 c’era un grande fermento culturale e i giovani andavano in cerca di nuovi stimoli. Quelli di sinistra furono molto influenzati dalle idee dei filosofi della Scuola di Francoforte, soprattutto Herbert Marcuse, che reinterpretava il marxismo in modo nuovo e criticava tanto il capitalismo americano quanto l’Unione Sovietica. Si dice che l’edizione italiana del suo libro «L’uomo a Una Dimensione» arrivò a vendere 250.000 copie. La sua frase «Immaginazione al potere» divenne uno slogan.

Erano gli anni in cui nacque il movimento ambientalista, era nato il folk revival e c’era interesse verso gli stili di vita alternativi e il contatto con la natura. Tutte cose abbastanza compatibili con l’ambientazione del Signore degli Anelli.

Ma c’è da dubitare che i ragazzi che inneggiavano all’immaginazione avessero influenza sulle decisioni dei grandi editori.

Per la gran parte degli intellettuali italiani, il fantastico era accettabile solo entro stretti limiti, come nel realismo magico (Calvino, Buzzati) o nella letteratura per l’infanzia (Gianni Rodani).

Quando nel’64 la Mondadori chiese un parere su Il Signore degli Anelli allo scrittore Elio Vittorini (che lavorò come consulente per molti grandi editori italiani), questi lo bocciò perché era un’opera «priva di agganci attuali», scritta «senza il genio necessario a garantire il successo». Immagino che ancora oggi i dirigenti di Mondadori lo maledicano in varie lingue.

Non erano solo gli intellettuali marxisti a non capire Tolkien.

Nel rapporto stilato nel 1982 dalla Commissione Moro (composta da deputati democristiani, socialisti, repubblicani e comunisti), a proposito dei Campi Hobbit organizzati dai giovani neofascisti, si dice:

«Il mondo a cui fa riferimento TOLKIEN è un mondo popolato da streghe, gnomi ed orchetti, perennemente in conflitto fra bene e male. La divisione manichea tra il bene ed il male è assoluta ed irriducibile. Il tipo di ideali a cui si rifanno gli attuali “autonomi neri” sono per l’appunto questi: una purezza di per sé rivoluzionaria, un disprezzo assoluto per chiunque non appartenga alla stessa schiera e non ne condivida gli ideali e l’esaltazione della propria individualità nei confronti di un mondo inutile, corrotto e decadente.»

Questo gruppo trasversale di politici dava del romanzo di Tolkien un’interpretazione così sbagliata da essere imbarazzante. Ma, al netto delle idiozie più palesi (streghe e gnomi), era tutto sommato sovrapponibile a quella che ne dava l’estrema destra, come vedremo più avanti.

Contemporaneamente, però, il testo stava già diventando un libro di culto tra i ragazzi d’oltreoceano. Perché criticava la modernità, la cultura delle macchine, l’alienazione dalla natura, la guerra e l’eroismo e aveva come protagonisti esseri semplici che vivevano a contatto con la terra.

Per i ragazzi inglesi e americani era facile: loro sapevano leggere l’inglese.

Gli italiani no.

3.2 – L’edizione Astrolabio-Ubaldini

Vittoria Alliata detta Vicky era una studentessa del Lycée Chateaubriand di Roma, una scuola di eccellenza di lingua francese, era appassionata di lingue ed era molto intraprendente. Ha raccontato lei stessa che, per guadagnare i soldi che le servivano per pagarsi i viaggi all’estero, decise di cimentarsi in una traduzione; aprì le Pagine Gialle e contattò il primo editore in ordine alfabetico: Astrolabio-Ubaldini.

Quelli di Astrolabio le proposero un progetto difficilissimo: tradurre The Lord of the Rings di J.R.R. Tolkien. Lei ha affermato che glielo affidarono perché gli altri a cui era stato proposto avevano rinunciato.

Ad ogni modo, lei, una liceale, tradusse tutto il romanzo.

Purtroppo pubblicarono solo il primo volume. Oggi l’edizione Astrolabio de La Compagnia dell’Anello è introvabile ed è considerata il cimelio dei cimeli tra i fan italiani del Professore.

Le scarse vendite iniziali fecero scoraggiare Ubaldini dal proseguire nell’avventura dell’Anello: la seconda peggiore decisione della storia dell’editoria italiana dopo quella di Mondadori. Ad ogni modo, regalarono tutto il manoscritto della Alliata ad Afredo Cattabiani.

Alfredo Cattabiani era il direttore editoriale di Rusconi. E non era interessato allo strano romanzo del Professore e alla traduzione della ragazzina.

3.3 – L’arrivo a Rusconi

Si dice che sia stato il filosofo tradizionalista Elémire Zolla a convincere Cattabiani.

La cura dell’edizione fu affidata al musicista e saggista Quirino Principe.

Principe va dicendo di aver dovuto lavorare molto sul testo per correggere errori e ricostruire le Appendici: «Fu una fatica capillare». L’ha detto in questa intervista.

Teniamo a mente questa affermazione.

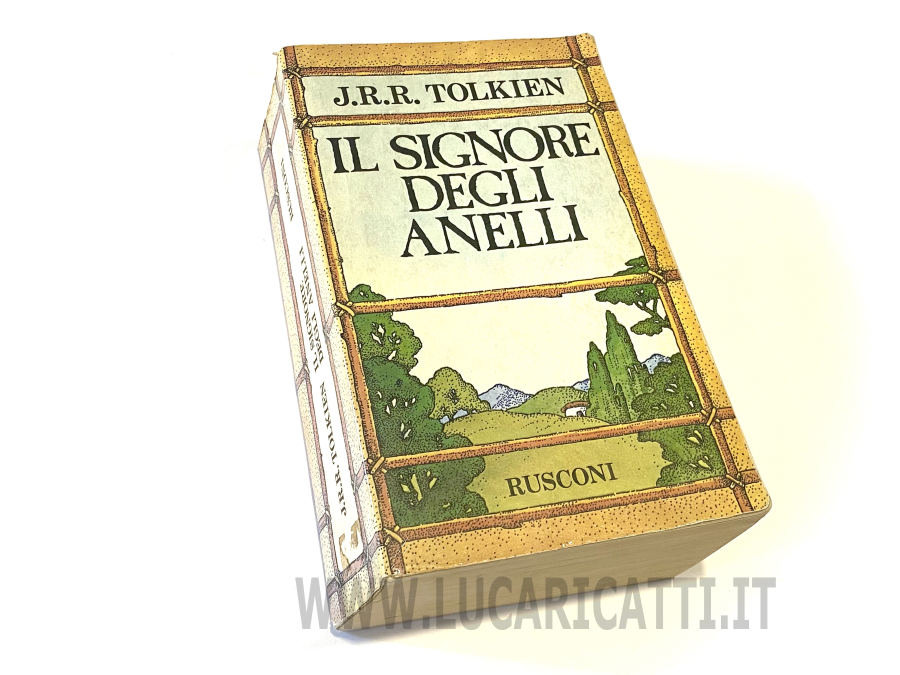

Questa qui sotto è l’edizione in volume unico che hanno in casa la gran parte dei vecchi lettori italiani. È la mia, (tutti i libri fotografati in questo articolo sono miei) ma in realtà io lessi il romanzo su un’edizione molto più vecchia, ereditata; mi procurai anche questa perché originariamente Rusconi non aveva pubblicato alcuna mappa e delle appendici c’era solo quella su Aragorn e Arwen.

Eppure i problemi in quella traduzione ci sono nonostante l’intervento di (o anche a causa di?) Quirino Principe. Ma la stragrande maggioranza dei lettori italiani (tra cui anche il sottoscritto) non si è posta il problema per decenni.

Gli orchi erano chiamati «orchetti» e i troll erano «vagabondi».

4 – I Problemi della vecchia traduzione

Quando lessi la prima volta il Signore degli Anelli (avevo 20 anni) non riuscivo a capire in che senso dei vagabondi fossero delle creature malvagie ed enormi, trasformate in pietra dalla luce del sole. Ma andiamo con ordine. I problemi della vecchia traduzione del Signore degli Anelli sono:

1) Errori veri e propri

2) Passaggi tradotti troppo liberamente

3) L’interpretazione «tradizionalista»

4) Il registro mono-tono

4.1 – Gli Errori della Vecchia Traduzione del Signore degli Anelli

Nella vecchia traduzione del Signore degli Anelli ci sono alcuni errori veri e propri di traduzione.

Questo non è un resoconto completo di tutti gli errori. Ho elencato solo quelli secondo me più gravi, che non possono essere considerati «traduzioni libere». E ho escluso quelli che a mio avviso potevano essere giustificabili dati gli scarsi mezzi a disposizione alla fine degli anni ’60 (che consistevano solo in un vocabolario): quindi ho escluso i riferimenti al complesso di storie del Silmarillion o espressioni idiomatiche inglesi (che noi oggi possiamo scoprire con una googleata ma che Alliata e Principe potevano non conoscere).

Ovviamente gli errori non li ho scovati io.

La principale fonte che ho preso a riferimento è un documento pubblicato nel 2013 sul sito dell’AIST, consultabile qui ☞errori nelle traduzioni italiane

Questo documento era stato compilato sulla base di notazioni fatte da appassionati italiani. Quindi, tutti gli errori riportati qui di seguito sono da ritenersi frutto di un lavoro collettivo.

Errori ricorrenti

– «Beech»: a me risultano 14 occorrenze di questa parola nel romanzo; per 3 volte è stata tradotta come «betulla» anziché come faggio (Libro Cinque, Cap 9; Libro Sei, Cap 1; Libro Sei, Cap 4).

– Nella vecchia traduzione è stato omesso il termine «heathen», cioè pagani. Questa parola compare solo due volte in tutto il romanzo, ma è importante, perché è un anacronismo voluto da Tolkien e dunque deve essere mantenuto.

– «Shieldmaiden». Ho trovato questo termine 4 volte (una volta nel Libro Cinque Cap. 2 e tre volte nel Libro Sei, Cap. 5). È sempre pronunciata da Éowyn in riferimento a se stessa. Tolkien lo scrive tutto attaccato, ma più spesso si trova scritto shield-maiden. Viene dal norreno skjaldmær, usato per indicare le donne guerriere di epoca vichinga. Sono nominate in varie saghe norrene (ma alcuni storici non sono convinti della loro reale esistenza). Nella vecchia traduzione questa parola è stata resa la prima volta come guerriera, la seconda e la terza come fanciulla d’arme e la quarta come selvaggia fanciulla. È intraducibile in italiano, ma siccome evidentemente Éowyn e Tolkien ci tengono molto, mi sembra giusto tradurla sempre nello stesso modo, così da restituire ai lettori italiani il senso di questa insistenza.

– Le edizioni inglesi che ho consultato scrivono i numeri dei Libri per esteso (cioè in lettere) e i numeri dei capitoli in numeri arabi. Quindi, per esempio, Libro Uno, Capitolo 1.

In tutte le edizioni italiane i numeri dei Libri sono riportati come numeri ordinali e i numeri dei capitoli sono indicati in numeri romani, quindi Libro Primo, Capitolo I.

Altri errori

– Nel prologo c’è la frase: «That story was derived from the earlier chapters of the Red Book, composed by Bilbo himself».

È stata tradotta con Questa storia e’ tratta dai piu’ antichi capitoli del Libro Rosso, scritti da Bilbo in persona. Invece è quella storia.

Nella vecchia traduzione sembra che la «storia» di cui si parla sia il libro che teniamo in mano, ossia il Signore degli Anelli, mentre l’autore si riferisce all’altro libro, cioè Lo Hobbit.

– Nel Libro Uno Cap. 4 compare per tre volte «Golden perch», il nome di una locanda in cui Pippin avrebbe voluto fermarsi a gustare la birra; nella vecchia traduzione del Signore degli Anelli è stato tradotto come «Pertica d’Oro»; ora «perch» significa effettivamente pertica, ma anche persico ed esiste una specie di persico che si chiama proprio golden perch, cioè persico d’oro; si tratta di un pesce tipico dell’Australia, ma secondo gli studiosi il nome della locanda si riferisce proprio a questo, non alla pertica.

– Nel Libro Uno, Cap. 1, compare una Hobbit di nome Melilot Brandybuck, che nella traduzione italiana è riportata come «Melitot» e l’errore è presente anche nell’albero genealogico dei Brandybuck, alla fine delle Appendici; dato che le hobbit hanno spesso nomi di fiori, è un gran peccato che si fosse persa questa sfumatura.

– Nel Libro Uno, Cap. 2 compare la parola «Hundredweight», un’unità di misura che gli inglesi chiamavano anche quintale, ma non corrisponde al nostro quintale (100kg), bensì a 112 libre, cioè circa 50kg. È un gioco di parole scherzoso, perché per festeggiare il centododicesimo compleanno di Bilbo, Frodo aveva preparato una festa chiamandola «Hundredweight Feast» e hundredweight indicava appunto 112.

Nella vecchia traduzione è stato reso con cento chili (la festa dei Cento Chili), perdendo ogni riferimento allo scherzo di Frodo e inoltre sbagliando la conversione della misura. Fermo restando che il gioco di parole è intraducibile, in questo caso si è perso ogni collegamento al numero 112.

– Nel Libro Uno, Capitolo 2 la frase «Bilbo was meant to find the Ring, and not by its maker» era tradotta con Bilbo era destinato a trovare l’Anello, e non il suo creatore; così sembra che Sauron non era destinato a trovare l’Anello; invece il senso della frase è che il creatore dell’Anello (Sauron) non lo aveva realizzato affinché fosse trovato da Bilbo.

– Nel Libro Uno, Cap. 4, Tom Bombadil compare portando una grande foglia come vassoio, sulla quale quale sono posati dei water-lilies, che nella vecchia traduzione erano «candidi gigli»; «lily» è giglio, ma «water-lily» è la ninfea.

– Nel Libro Uno, Cap. 11, Aragorn canta la storia di Beren e Lúthien: nella vecchia traduzione manca un’intera strofa (la penultima).

– Nel Libro Uno, Cap 12, quando i protagonisti incontrano l’elfo Glorfindel, nella vecchia traduzione manca un’intera frase: «Glorfindel caught Frodo as he sank to the ground, and taking him gently in his arms he looked in his face with grave anxiety».

– Nel Libro Due, Cap. 1, quando Frodo incontra Bilbo e questo racconta che stava cercando di terminare di scrivere una canzone, manca un’intera frase: «There will be such a deal of singing that the ideas will be driven clean out of my head».

– Poco dopo, Bilbo si mette a cantare: i versi «he built a boat of timber felled/in Nimbrethil to journey in» (riferiti a Eärendil) sono stati tradotti «Costruì una barca di legno/per recarsi sino a Nimbrethil»; ma il testo inglese dice una cosa tipo «costruì una barca con il legno/abbattuto a Nimbrethil per viaggiarci dentro».

– Nel Libro Due, Cap. 2, Elrond riporta le parole di Isildur, che aveva strappato l’Anello dalla mano di Sauron: «This I will have as weregild for my father, and my brother».

Nella vecchia traduzione la parola «weregild» è stata tradotta come in memoria, che non ha molto senso.

In italiano waregild si dice «guidrigildo»; si tratta di un’istituzione tipica delle popolazioni germaniche, attestata anche nell’Italia medievale: stabiliva il valore di un essere umano e serviva a definire una ricompensa nel caso, per esempio, di omicidio.

Isildur intendeva dire che avrebbe tenuto l’Anello come forma di indennità per la morte del padre e del fratello, non come un ricordo.

Il terminne «weregild» compare anche tre volte nell’Appendice A, sempre tradotto come «ricompensa», che se non altro è più corretto.

Evidentemente, comunque, è meglio usare la corrispondente parola italiana guidrigildo.

– Nel Libro Tre, Cap. 1, quando Aragorn trova Boromir morente, c’è scritto «his horn cloven in two was at his side». Nella vecchia traduzione «horn» è stato tradotto con elmo invece di corno. Il corno di Boromir spezzato in due è un elemento importante nella trama.

– Più avanti, quando celebrano il funerale di Boromir mettendo il suo corpo sulla barca, Aragorn e Legolas intonano un canto funerario e Aragorn dice: «His cloven shield, his broken sword»; questa volta è la parola «shield» ad essere tradotta come elmo invece che scudo.

– Nel Libro Tre, Cap. 5, Quando Gandalf parla di Saruman, dice che «He has no woodcraft»; questa frase è del tutto assente nella vecchia traduzione. «Woodcraft» non ha un corrispettivo in italiano. Questo termine è di solito usato col significato di lavorare il legno, ma qui è messo col significato di capacità di sopravvivere nei boschi, orientarsi, costruirsi attrezzi, cacciare, pescare e cucinare. Al tempo stesso significa anche silvicoltura o comunque prendersi cura dei boschi.

Saruman non ha woodcraft, cioè non saprebbe sopravvivere da solo in un bosco, non ama i boschi, non li capisce, non se ne cura e non li cura, anzi, sappiamo che li devasta, li preda, è loro nemico. È una frase che apre un mondo. Aragorn ha woodcraft, Legolas ne ha a bizzeffe (è un elfo dei boschi), Gandalf certamente sì e anche gli hobbit un po’ ce l’hanno; l’unico che forse ne difetta è Gimli, che però impara ad amare i boschi grazie all’amicizia con Legolas. I difensori della Terra di Mezzo hanno woodcraft, invece i malvagi no.

È certamente molto difficile rendere la ricchezza di significati che si porta dietro questa frase di sole quattro parole. Ma la vecchia traduzione l’ha del tutto saltata.

– Nel Libro Quattro, Capitolo. 4, il titolo del capitolo è inspiegabilmente, «Erbe aromatiche e coniglio al ragù».

Ma il coniglio è «stewed», cioè stufato. La cosa più strana di questa trasformazione è che semmai Sam poteva preparare un ragù di coniglio. Per condirci cosa, però?

– Nel Libro Quattro, Cap. 9, a proposito di Shelob, si dice che lei era «even such as once of old had lived in the Land of the Elves in the West that is now under the Sea, such as Beren fought in the Mountains of Terror in Doriath, and so came to Lúthien». Nel vecchia traduzione è scritto che era lo stesso mostro «che anticamente errava nella Terra degli Elfi in quell’Occidente ormai sommerso dal Mare, lo stesso contro il quale lottò Beren nei Monti del Terrore a Doriath, e che poi in un remoto chiaro di luna si recò a Lùthien».

A parte che Luthien è un personaggio, non un luogo (è stata già nominata da Aragorn nel Libro Uno), il mostro Shelob non è lo stesso, ma è come quelli che vivevano nella Terra degli Elfi. Si tratta di un errore forse giustificabile per una traduttrice non professionista, perché probabilmente dovuto al fatto che il significato di «even» come «simile a» è poco noto. Ma resta un errore.

– Nel Libro Cinque, Cap. 2, Gimli, al seguito di Aragorn che si inoltra sul sentiero dei morti, dice che il sangue gli si gela nelle vene, ma la sua voce si spegne sui «dank fir-needles at his feet». «Fir» è abete, ma nella vecchia traduzione gli aghi umidi ai suoi piedi sono diventati di pino.

– Nel Libro Cinque, Cap. 5, Elfhelm spiega a Merry chi sono i Woses, gli uomini selvaggi dei boschi, e dice che «they are woodcrafty beyond compare». Nella vecchia traduzione è scritto «pare che siano imbattibili nell’arte del legno». Abbiamo di nuovo il termine «woodcraft», che però qui è trasformato in aggettivo mediante l’aggiunta della y finale. Nel Libro Tre Cap. 5 questa parola era stata saltata, qui invece è stata tradotta in modo errato. «Woodcraft» può anche significare lavorare il legno, ma qui evidentemente ha lo stesso significato che aveva nella precedente occorrenza: conoscere i boschi, saperci sopravvivere, amarli e curarli. A detta di Elfhelmm, i Drúedain, chiamati appunto uomini selvaggi dei boschi, hanno woodraft più di chiunque altro. E infatti si schierano dalla parte di buoni.

– Nel Libro Cinque, Cap. 6, Éowyn fronteggia il Nazgûl per difendere il corpo di re Theoden, morente sotto il proprio cavallo, e lo minaccia: «For living or dark undead, I will smite you, if you touch him». Nella vecchia traduzione è stato attribuito «living or dark undead» a Éowyn, anziché al Nazgûl e si è scritto: «Viva o morente ti trafiggerò, se lo tocchi». Va ovviamente attribuito al re degli Spettri, nel senso che Éowyn lo trafiggerà comunque, che lui sia vivo o un oscuro non morto.

– Nel Libro Sei, Cap. 1, nella descrizione della torre di Cirith Ungol si dice che c’erano delle mura merlate «about the lowest tier», cioè all’incirca al livello inferiore; nella vecchia traduzione è scritto «al di sopra del piano inferiore».

– Nel Libro Sei, Cap. 3, Sam vede impotente Gollum che stacca l’Anello a Frodo con tutto il dito e gli sembra che l’Anello «shone now as if verily it was wrought of living fire». Nella vecchia traduzione è stato scritto «Sfavillava come se fosse stato davvero creato nel fuoco vivo», che non ha senso, perché l’Anello è effettivamente stato creato nel fuoco vivo.

La parola wrought secondo me qui è usata in modo molto lirico e difficile da rendere in italiano: letteralmente significa fabbricato, forgiato. Azzardando una traduzione (è solo per rendere l’idea) dovrebbe essere qualcosa tipo brillava ora come se fosse invero appena stato forgiato nel fuoco vivo. Oppure, in modo più libero brillava, come se fosse uscito ora dalla forgia.

– Nel Libro Sei, Cap. 5, quando Éowyn si rende conto di essersi innamorata di Faramir, il testo dice che «Then the heart of Éowyn changed, or else at last she understood it». Nella vecchia traduzione è scritto «Allora il cuore di Éowyn cambiò ad un tratto e fu ella finalmente a comprenderlo», che non sembra avere molto senso. La frase è molto più lineare: il cuore di Éowyn cambiò, oppure lei alla fine lo comprese. .

– All’inizio del Libro Sei Cap. 7, Frodo confessa a Gandalf l’amarezza che lo accompagna nel suo ritorno alla Contea: «for I shall not be the same. I am wounded with knife, sting, and tooth, and a long burden. Where shall I find rest?». Nella vecchia traduzione è scritto: «perché io sono cambiato. Dove troverò riposo?». Manca tutta la parte centrale: sono stato ferito da coltello, pungiglione, dente e un lungo fardello.

– Nel Libro Sei Cap. 7 il titolo è «The Scouring of the Shire». Nella vecchia traduzione è «Percorrendo la Contea». To scour significa ripulire/grattare via/scrostare, quindi va tradotto con qualcosa come La ripulitura della Contea o al limite il repulisti, come nella nuova traduzione.

– In questo Capitolo, il vecchio Gamgee si lamenta del fatto che hanno rovinato le sue «taters», termine colloquiale per indicare le patate. Invece nella vecchia traduzione è scritto che gli hanno rovinato le piante. Non è una pignoleria, le patate sono legate alla famiglia Gamgee: nel Libro Uno Cap. 1 si dice che Bilbo consultava sempre mastro Gamgee in materia di patate e il vecchio giardiniere dice che la gente come lui deve occuparsi di cavoli e patate, altro che elfi e draghi; quando in Ithilien Sam cucina il coniglio, si lamenta di non avere patate da abbinarci. Forse le patate hanno anche un valore simbolico: sono un alimento povero ma nutriente, basilare sia nella cucina britannica che irlandese, oltre che legato alla terra come gli hobbit.

– Nel Libro Sei Cap. 8, quando Sharkey-Saruman estrae un coltello per assassinare Frodo e lo colpisce, nella vecchia traduzione manca la frase «The blade turned on the hidden mail-coat and snapped», cioè la lama si piegò sulla cotta di maglia nascosta e si spezzò. E infatti non si capiva come mai Frodo fosse uscito incolume dall’attentato.

– Libro Sei Cap. 9 c’è forse l’errore più famoso della vecchia traduzione. Verso la fine del capitolo, Frodo deve spiegare a un disperato Sam che lascerà per sempre la Contea e dice: «I tried to save the Shire, and it has been saved, but not for me». Nella vecchia traduzione è scritto: «è stata salvata, ma non per merito mio». Invece il senso è «è stata salvata, ma non per me».

È completamente diverso, anche perché la Contea è stata effettivamente salvata anche per merito di Frodo; ma non per lui, significa che Frodo non può goderne, non riesce a trovare pace nel posto a cui voleva tornare e che amava tanto. In quattro semplici parole c’è tutto il senso di lacerazione tipico dei reduci di guerra.

Ci sono svariati errori anche nelle appendici. Ma siccome ci siamo dilungati davvero troppo, mi limito a segnalare questi due nel Paragrafo 5 dell’Appendice A, quello dedicato alla storia di Aragorn e Arwen:

– Nella parte iniziale Elrond dice ad Aragorn: «A great doom awaits you, either to rise above the height of all your fathers since the days of Elendil, or to fall into darkness with all that is left of your kin». Nella vecchia traduzione è scritto: «Un grande destino ti attende, sia quello di ergerti al di sopra di tutti i tuoi avi succeduti a Elendil, sia quello di cadere nell’oscurità con tutti i superstiti della tua stirpe». Non è sia […] sia, che non ha senso, ma o […] o, cioè una cosa o l’altra.

– Nella parte finale, Arwen è al capezzale di Aragorn morente e, mentre lei lo chiama piangendo, «he took her hand and kissed it, he fell into sleep». Nella vecchia traduzione è scritto: «mentre gli prendeva la mano e la baciava, egli si addormentò». Ma è Aragorn a prendere la mano di Arwen e a baciarla prima di spirare.

4.2 – Passaggi tradotti troppo liberamente

La vecchia traduzione del Signore degli Anelli è quasi sempre piuttosto libera, modifica spessissimo la sintassi originale trasformando lo stile dell’autore, omologando il tono su un livello medio-alto, smorzandone la dinamica e azzerando i toni ironici e sarcastici quando ci sono.

Mi limito a citare qualche esempio per rendere l’idea.

Alcune modifiche sono davvero plateali. Riportiamo un paio di esempi dal Libro Uno.

– Nel Cap. 1, a proposito di suo figlio Sam, il vecchio Gamgee dice che il Signor Bilbo «has learned him his letters». Letteralmente «gli ha imparato» a leggere e scrivere. Questa sgrammaticatura è importante per caratterizzare il personaggio.

Nella vecchia traduzione c’è scritto «gli ha anche insegnato a leggere e scrivere».

– Nel Cap. 5, Pippin si prende gioco di Frodo dicendogli che i suoi amici avevano capito da tempo che aveva intenzione di partire, per via di una serie di comportamenti inspiegabili, tra cui «selling your beloved Bag End to those Sackville-Bagginses!», letteralmente vendere la tua amata Casa Baggins a quei Sackville-Baggins.

Nella vecchia traduzione c’è una profusione di parole: «fino al punto di vendere Casa Baggins, cosi` carica di piacevoli ricordi, a quegli odiosi Sackville-Baggins!».

Ma al di là di questi casi estremi, tutta la traduzione tende a plasmare continuamente il testo, modulandolo su uno tono medio-alto attraverso piccole modifiche della sintassi: viene cambiato il soggetto della frase, semplici aggettivi sono trasformati in forme avverbiali o participi che rendono la prosa «più elegante».

Prendiamo dei brani a caso.

– Incipit del Libro Uno Cap. 1.

La vecchia traduzione è:

Quando il signor Bilbo Baggins di Casa Baggins annunziò che avrebbe presto festeggiato il suo centundicesimo compleanno con una festa sontuosissima, tutta Hobbiville si mise in agitazione.

Bilbo era estremamente ricco e bizzarro e, da quando sessant’anni prima era sparito di colpo, per ritornare poi inaspettatamente, rappresentava la meraviglia della Contea. Le ricchezze portate dal viaggio erano diventate leggendarie, e il popolo credeva, benché ormai i vecchi lo neghino, che la collina di Casa Bagginns fosse piena di grotte rigurgitanti di tesori.

Nella prima frase abbiamo subito un cambio della sintassi: il soggetto dovrebbe essere il binomio talk and excitement (che potremmo tradurre «chiacchiere ed eccitazione»), una squisitezza formale che dà un attacco ironico e leggero; nella vecchia traduzione il soggetto è la città. I talk and excitement, al centro dell’incipit del romanzo, sono spariti.

Nell’originale si dice che che Bilbo era la meraviglia della Contea «since his remarkable disappearance and unexpected return», letteralmente «fin dalla sua notevole sparizione e dal suo inaspettato ritorno». Gli aggettivi remarkable e unexpected sono importanti, perché sono allusioni alle dicerie che circolano su Bilbo: il suo ritorno era «inaspettato» in senso sarcastico, perché era stato dato per morto e un sacco di gente c’era rimasta male a scoprirlo ancora in vita, perché aveva preso possesso delle sue cose (compresa Casa Baggins). Ma il suo tono malizioso viene annacquato con la trasformazione degli aggettivi in avverbi piuttosto scialbi (di colpo e inaspettatamente).

I «viaggi» sono diventati «il viaggio»: certo che era stato uno solo, ma il plurale ha la funzione di riassumere le esagerazioni che circolavano su Bilbo. La «leggenda locale» delle sue ricchezze è diventato «leggendarie».

Nell’originale abbiamo «whatever the old folk might say», letteralmente «qualunque cosa possano dire i vecchi», che è un’altra allusione: evidentemente i vecchi lo negano. La traduzione dice palesemente ciò che doveva essere solo alluso: «benché i vecchi lo neghino». Si è annacquata la malizia della frase originale.

La Collina dovrebbe avere la C maiuscola, ma comunque dovrebbe essere semplicemente «piena» o «stipata», non «rigurgitante», che trasforma un aggettivo in un participio presente ed è un’immagine più letteraria e ben più forte.

– Incipit del Libro Tre, Cap. 1.

La vecchia traduzione è:

Aragorn correva veloce su per la collina, sostando di tanto in tanto solo per chinarsi a guardar per terra. Le impronte degli Hobbit sono leggere e difficili a rintracciarsi anche per un Ramingo, ma non lontano da una cima una sorgiva attraversava il sentiero, e nella terra bagnata vide ciò che cercava.

“Non mi sono sbagliato”, si disse. “Frodo è corso in cima alla collina. Chissà che cosa avrà visto! Ma poi è ridisceso per lo stesso sentiero”.

L’originale ha uno stile da romanzo d’avventura. Getta subito il lettore nel vivo dell’azione. Parte con due frasi brevi e incisive: «Aragorn sped on up the hill. Every now and again he bent to the ground». Ha un ritmo incalzante. Una traduzione letterale sarebbe: «Aragorn accelerava su per la collina. Di tanto in tanto si chinava al suolo». Nella vecchia traduzione, invece, le due frasi sono state separate da una virgola, anziché da un punto, e la seconda frase è stata allungata senza motivo, il che rende l’attacco decisamente più «formale», rispetto al testo di Tolkien, ne rallenta il ritmo e smorza l’emozione con un andamento più descrittivo.

L’elisione della vocale dell’infinito («guardare») non ha molto senso in una prosa di questo genere.

La frase «Hobbits go light», estremamente sintetica, che suona quasi come un motto, è stata resa con un ben più didascalico Le impronte degli Hobbit sono leggere.

Aragorn dice: «I read the signs aright», letteralmente «Ho letto bene i segni». È stato reso con Non mi sono sbagliato, che è una litote, una figura retorica che si usa per attenuare il tono brusco di una affermazione negando il suo contrario; si usa per «ingentilire» una frase. Ma qui non c’è niente da ingentilire, siamo nel vivo dell’azione!

In questo incipit è evidente l’intento di poetizzare un brano di prosa che è ispirato al romanzo di genere, quel tipo di letteratura solitamente considerata di «serie B» e di cui invece Tolkien era estimatore.

La parte finale, poi, è stata del tutto saltata: «and went down the hill again», cioè una cosa del tipo ed è andato di nuovo giù dalla collina.

– Incipit del Libro Cinque, Cap. 1.

La vecchia traduzione è:

Pipino sbirciò da sotto il manto protettivo di Gandalf. Si domandava se era sveglio o se dormiva ancora, trasportato dal rapido sogno nel quale era immerso fin dall’inizio della grande cavalcata. Il mondo buio scompariva veloce ed il vento rumoreggiava nelle sue orecchie. Non vedeva altro che stelle fuggitive, e all’estrema destra, come ombre imponenti, le montagne del Sud. Cercò di ricostruire le tappe del viaggio, e di valutare il tempo trascorso, ma la sua memoria era ancora torbida e incerta.

Qui il testo originale è estremamente lirico, ha un andamento quasi cantilenante e le prime frasi sono piene di allitterazioni («He wondered if he was awake» e «still sleeping, still in the swift-moving»). È certamente molto difficile da rendere in traduzione, ma pare proprio che non si sia neanche tentato.

Questo è un pezzo di grande letteratura, che vuole evocare visioni di sogno attraverso suoni, ritmo e immagini. Le stelle non sono fuggitive ma «whelling», che forse si potrebbe tradurre con vorticanti o qualcosa di simile. Il vento non «rumoreggiava: in inglese è scritto «sang, cioè «cantava/fischiava/sibilava».

Nell’originale abbiamo «vast shadows against the sky where the mountains of the South marched past», letteralmente «vaste ombre contro il cielo dove le montagne del Sud passavano oltre» è diventato solo «le montagne del Sud».

È scomparso sleepily (in modo sonnolento) e reckon the times and stages of their journey (letteralmente calcolare i tempi e le tappe del loro viaggio) si è allungato in ricostruire le tappe del viaggio e valutare il tempo trascorso.

Questi sono gli incipit dei tre volumi del Signore degli Anelli.

Nei primi due, dove il tono è più basso (leggero-comico nel primo e avventuroso nel secondo) la vecchia traduzione usa un linguaggio più paludato, più solenne. Nel terzo incipit, invece, dove il tono dell’originale è molto letterario, la traduzione lo livella verso il basso.

Tutto viene compresso in un tono medio-alto: dove l’originale è basso lo si alza, dove è molto alto lo si abbassa.

4.3 – La filosofia tradizionalista, ovvero usare il potere dell’Anello per i propri scopi

Abbiamo visto che a convincere Cattabiani a pubblicare la traduzione del Signore degli Anelli fu Elémire Zolla. Zolla era un tradizionalista, cioè aderiva alla corrente filosofica del Tradizionalismo Integrale, detto anche Perennialismo, secondo cui (in soldoni) esiste una sapienza universale ed eterna che gli uomini hanno dimenticato ma che può essere riscoperta grazie alle dottrine esoteriche.

Zolla scrisse un’introduzione in cui interpretava Il Signore degli Anelli come una forma di letteratura cavalleresca basata su simboli esoterici.

Di fatto, lo piegava alla propria corrente filosofica (quella tradizionalista, appunto) estranea alle idee di Tolkien.

Quella introduzione è presente in tutte le edizioni della vecchia traduzione Alliata-Principe.

È possibile che anche alla Astrolabio avessero in mente una lettura «spirituale» del Signore degli Anelli: fin dalla sua fondazione, Astrolabio-Ubaldini dedica una grossa fetta del suo catalogo ad argomenti di spiritualità, e religione. Ma alla Rusconi andarono al di là di questo: piegarono letteralmente il significato del romanzo.

Anche il pubblico della Rusconi era composto da persone interessate a testi «spirituali», esoterismo e metafisica, di autori come Ernst Jünger, Mircea Eliade o René Guenon. Infilarono quindi Tolkien in mezzo a queste cose.

4.4 – In che senso fu piegato il significato del Signore degli Anelli?

Per quanto possa suonare strano oggi, per lo meno ai più giovani o a chi non si è mai interessato di certi argomenti, l’esoterismo è da sempre una componente presente nel fascismo, almeno in certe forme di fascismo.

L’argomento fu sviscerato già negli anni ’70 da quella figura geniale e fuori dagli schemi che fu Furio Jesi, in particolare nel testo «Cultura di Destra».

Secondo Jesi molti movimenti e partiti fascisti (come il nazismo, la Guardia di Ferro romena e in parte anche il neofascismo italiano) sono ispirati da una «religione della morte», basata sul sacrificio umano: la morte di avversari politici e di minoranze etniche, ma anche degli stessi adepti (in guerra) permette un avanzamento della razza in senso «spirituale».

Mi scuso per il riassunto estremamente rozzo.

Un altro tema ricorrente in queste forme di fascismo «spirituale» è quello della «decadenza» dell’umanità, che si sarebbe progressivamente allontanata dalla «sapienza primordiale» a causa del progresso.

Queste tematiche provenivano dal filone di studiosi ed esoteristi della corrente tradizionalista come lo storico delle religioni Mircea Eliade (sostenitore della Guardia di Ferro) o Julius Evola (vicino al fascismo italiano e al nazismo), che ebbero grandissima influenza sul neofascismo italiano.

Il segretario del M.S.I. Giorgio Almirante definì Julius Evola «il nostro Marcuse».

E veniamo a Tolkien e all’edizione Rusconi.

Nella sua famosa introduzione Elémire Zolla scriveva che la «fiaba» di Tolkien (i grassetti sono miei):

«non celebra il consueto signore delle favole moderne, Lucifero, ma San Michele o Beowulf o San Giorgio […] egli sta parlando di ciò che tutti noi affrontiamo quotidianamente negli spazi immutevoli che dividono la decisione dal gesto, il dubbio dalla risoluzione, la tentazione dalla caduta o dalla salvezza […] Perché opera di così impalpabili forze The Lord of the Rings si divulgò smisuratamente, senza bisogno di persuasioni o di avalli, perché parlava per simboli e figure di un mondo perenne oltre che araico, dunque più presente a noi del presente».

Queste poche parole, unite ai preconcetti del pubblico italiano sulla letteratura fantastica, bastarono a inserire nel filone del Tradizionalismo l’incolpevole Tolkien, di cui dalle nostre parti nessuno sapeva nulla.

È vero che il tema del sacrificio o quello della decadenza effettivamente ci sono nel romanzo. Ma non nel senso tradizionalista. Tolkien presenta la «morte gloriosa» in modo molto critico (vedi Re Theoden e i suoi nipoti Éomer e Éowyn). La «decadenza» non spinge i protagonisti a una ricerca esoterica per tornare a una presunta sapienza primordiale: il mondo cambia, gli elfi se ne vanno, verranno tempi nuovi e sfide nuove. Per non parlare dei vari discorsi di Gandalf contro l’omicidio e il sacrificio umano (a proposito di Gollum e di Denethor che si uccide sulla pira e che vuole sacrificare suo figlio Faramir).

Tolkien era cristiano cattolico e Il signore degli Anelli ha indubbiamente una forte componente religiosa. Ma non risulta che Tolkien abbia mai pensato al suo romanzo come a una «guida spirituale», né che sia mai stato interessato all’esoterismo.

Charles Williams, suo amico e compagno del circolo letterario degli Inklings, era massone, appassionato di esoterismo e persino iscritto alla congregazione magica della Golden Dawn. Se avesse avuto una propensione per questi argomenti, Tolkien avrebbe potuto approfondirli tramite Williams. Se ne è sempre tenuto lontano.

La chiave di lettura «spirituale» è stata contestata dalla stessa traduttrice Vittoria Alliata, secondo cui Tolkien non ha alcun carattere esoterico. In realtà la Alliata ha affermato di aver voluto dare un tono più «fiabesco» al testo.

Teniamo presente anche questa affermazione.

Ad ogni modo, dopo tanti anni Quirino Principe continua a dare una lettura vicina all’esoterismo, dicendo che Tolkien tenta di «scovare gli archetipi sui quali si regge il mondo» e paragona Il Signore degli Anelli al Faust (!).

Come abbiamo visto, la maggioranza di letterati, editori e politici italiani non era pronta a comprendere un romanzo epic fantasy.

Ma un gruppetto di intellettuali di destra interpretò Il Signore degli Anelli come un’opera che inneggiava ai cosiddetti «sacri valori della Tradizione».

E così lo presentò al pubblico italiano.

Vittoria Alliata ha dichiarato di aver proposto a Rusconi, nel 1996, di rivedere il testo per correggerne gli errori e anche di scrivere una nuova introduzione, ricevendo un rifiuto a entrambe le proposte. Viene il sospetto che, a quasi trent’anni di distanza, alla Rusconi non volevano che si togliesse a Tolkien l’etichetta della «Tradizione».

4.5 – Il Registro mono-tono

Come abbiamo visto, nella traduzione Alliata-Principe veniva appiattito il linguaggio del Signore degli Anelli su uno stile medio-alto, mentre Tolkien varia il registro dal bassissimo (le sgrammaticature di Sam Gamgee e di suo padre) all’altissimo (lo stile aulico degli Elfi e dei Signori e cavalieri di Gondor e Rohan).

Secondo alcuni, a fare la differenza sarebbero stati gli interventi di Quirino Principe. Non so se sia vero, per avere un’idea dell’originale traduzione di Vittoria Alliata bisognerebbe leggere l’edizione Astrolabio de La Compagnia dell’Anello, che purtroppo non ho mai visto.

So per certo che la Alliata aveva tradotto tutti i nomi anglofoni, mentre Principe ne ripristinò alcuni, come Baggins (che nella prima versione Alliata erano «Sacconi»). Ad ogni modo, Principe sembra dare molta importanza al suo intervento sul testo: ha detto che La Compagnia dell’Anello nella edizione Astrolabio «in tre anni vendette soltanto sei copie». «Io partii prendendo come base quello che aveva fatto lei, migliorando, correggendo qualche dettaglio e revisionando le appendici. Divenne un successo».

La dinamica molto ampia di Tolkien va dal linguaggio popolare ai termini tipici dell’antica letteratura anglosassone. Queste variazioni non sono solo forma, sono cariche di significato. Ma nella traduzione Alliata-Principe è sparito tutto, è stato appiattito il testo inglese originale su un linguaggio mono-tono simil epico-cavalleresco.

Questo era funzionale alla sua strumentalizzazione.

A molti questa sembra un’affermazione eccessiva e lo capisco.

Mi spiego.

4.6 – Perché la vecchia traduzione del Signore degli Anelli contribuì a strumentalizzare il romanzo

Prendo a prestito un passo in cui Furio Jesi parla di come l’uso del linguaggio aulico ha spesso una funzione politica (i grassetti sono miei):

«Gli elementi culturali sono per così dire omogeneizzati: in questa pappa, dichiarata preziosa, ma anche ben digeribile da tutta la classe mediamente istruita, non ci sono già veri contrasti, vere punte, spigoli e durezze. […] Questo linguaggio per luoghi comuni di provenienza aulica […] è sfruttabile, ed è generalmente sfruttato, come veicolo dell’ideologia della classe dominante; ma serve a difendere quell’ideologia anche quando non mostra apparenti contenuti ideologici […] È l’elemento più caratteristico della cultura di destra».

Jesi dà una spiegazione molto precisa dell’origine di questo «parlar giusto», questo modo di esprimersi elegante ma piatto, che sa di antico ma al tempo stesso non ha alcun rapporto con la storia. Il succo è che questo linguaggio conferisce autorevolezza perché si richiama a un passato mitizzato e irreale, che ignora i reali fatti storici oppure li deforma. Questo tipo di linguaggio è sempre usato a scopi «reazionari», cioè per difendere il potere e chi lo controlla.

Il linguaggio usato da Tolkien, invece, è completamente diverso.

Nel Signore degli Anelli tutto è collegato ai processi storici.

Lo so che sembra strano, per un romanzo fantasy, ma è proprio così.

Facciamo degli esempi.

La spada di Aragorn non è importante perché è un simbolo tradizionale o un qualche tipo di strumento magico spuntato dal nulla. È la precisa spada (riforgiata) di Elendil, usata da suo figlio Isildur per mozzare il dito di Sauron e sottrargli l’Anello; e l’Oscuro Signore la teme per questo motivo. Inoltre, per Aragorn è una prova materiale di essere il legittimo erede al trono di Gondor. Nel mondo fittizio di Tolkien, la spada del re non è un simbolo, è un oggetto storico.

L’Anello stesso è un manufatto storico. E Gandalf lo scopre a seguito di una lunga ricerca che è a tutti gli effetti la ricerca di uno storico che consulta i testimoni viventi (Bilbo, Gollum, Denethor) e i materiali d’archivio (a Minas Tirith).

Ma Tolkien mette il suo romanzo anche in rapporto con la storia del mondo reale.

I Rohirrim, per esempio, sono modellati sugli antichi anglosassoni e il loro linguaggio e il loro modo di comportarsi non sono ispirati a un «antico» qualsiasi, a un passato non meglio precisato: il loro linguaggio e la loro cultura sono plasmati su quelli dei veri anglosassoni.

Cosa c’entra tutto questo con lo stile e i registri linguistici?

Tutto, perché nel Signore degli Anelli il registro linguistico si incastra costantemente con questi «eventi storicizzati».

Tutto il romanzo può essere interpretato come un viaggio nel passato da parte degli hobbit.

La Contea è plasmata sulla tipica campagna inglese, abitata da borghesi e contadini, dove si beve il tè e si fuma la pipa. E dove si parla l’inglese moderno.

Quando escono dalla loro terra, entrano in un mondo plasmato sul modello dell’alto medioevo, sulle saghe norrene e anglosassoni, dove si parla un inglese più arcaico, basato sulle lingue di quegli antichi popoli.

L’uso della lingua da parte di Tolkien è strettamente legato alla storia, sia a quella di Arda (il suo mondo inventato) sia a quella del mondo reale.

Il romanzo è scritto sempre in lingua inglese, ma l’inglese cambia molto a seconda del contesto. Popoli diversi parlano un inglese diverso. E persone dello stesso popolo possono parlare con sfumature diverse.

Gli Hobbit si esprimono in inglese moderno, ma Frodo, Merry e Pippin, che hanno una buona cultura, parlano in maniera mediamente elegante, mentre Sam, che non è altrettanto fortunato, parla in modo colloquiale e a volte pronuncia errori grammaticali.

Gandalf parla in modo forbito quando interloquisce con elfi e sovrani, ma in modo molto più semplice quando si rivolge agli hobbit.

Vale anche per le descrizioni.

Finché siamo nella Contea prevale l’uso di un inglese moderno, ma quando arriviamo a Lothlórien o a Gondor la lingua del narratore si fa molto più complessa, piena di arcaismi e costruzioni sintattiche ispirate all’inglese antico.

C’è un illuminante saggio scritto da Thomas Honegger, studioso tedesco di letteratura medievale e dell’opera di Tolkien, dal titolo «L’Ovestron tradotto in inglese moderno – i traduttori e la rete di linguaggi tolkieniana». L’articolo si trova tradotto in italiano sul secondo numero dei Quaderni di Arda, rivista dedicata a Tolkien pubblicata da Eterea Edizioni (a cura dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani).

Dice Honegger:

«Un’attenta traduzione in un’altra lingua dovrebbe prendere in considerazione questa differenza di tono e registro, mirando a ottenere l’effetto desiderato anche attraverso l’utilizzo di espressioni dialettali come elemento tipico della parlata hobbit. Tolkien ha utilizzato questa tecnica con una maestria e una coerenza tali che è stato possibile identificare la parlata della Contea con un dialetto della zone dell’Oxfordshire e Warwickshire».

E riporta anche un appunto preso da Tolkien all’epoca in cui stava scrivendo i capitoli ambientati a Rohan:

– Lingua della Contea = inglese moderno

– Lingua di Vallea = norreno

– Lingua di Rohan = anglosassone.

Si vede come la lingua inglese usata da Tolkien è «calata nella storia», la storia di Arda e la storia del mondo reale.

Ovviamente riprodurre differenze così articolate in una traduzione in italiano, una lingua che ha una storia e una struttura molto diverse dall’inglese, è un gran casino. Ma questo non può valere come scusa per omologare tutto.

Invece, il linguaggio della vecchia traduzione del Signore degli Anelli è appiattito su un registro mono-tono e finto-antico, che fa pensare a qualcosa dei secoli passati ma non ha alcun legame con la storia. È proprio quello che Furio Jesi chiamava linguaggio del «lusso spirituale», che serve a richiamare un passato che è una «pappa omogeneizzata» e che non ha alcun legame con la storia. Ed è tutto uguale, nella Contea come a Rohan.

Nella vecchia traduzione non è concepibile che un eroe come Sam Gamgee parli come un esponente della classe operaia. Si arriva all’assurdo per cui Sam si esprime nella stessa maniera di Elrond e di Denethor.

Ecco perché la vecchia traduzione, oltre a tradire il senso del complesso uso del linguaggio di Tolkien, è funzionale alla lettura reazionaria e di destra data dai tradizionalisti della Rusconi.

4.7 – Altri pregi e difetti dell’edizione Rusconi

Va detto che, dopo il fallimento dell’impresa di Astrolabio, se non fosse stato per questi personaggi sarebbero passati molti anni prima di vedere una nuova edizione del Signore degli Anelli in Italia.

Attraverso il pertugio dell’esoterismo di destra, il capolavoro del professore è potuto arrivare a milioni di Italiani.

Al tempo stesso, comunque, Rusconi portava il volume nelle librerie con una fascetta che diceva una cosa tipo:

«Il libro culto degli yippies americani»

Un colpo al cerchio e uno alla botte.

Si cercava di piegare il significato del testo alle idee della destra intellettuale, ma al tempo stesso di piazzarlo anche ai giovani di sinistra.

Come è noto, la fascetta non funzionò: l’Italia divenne l’unico posto al mondo dove Il Signore degli Anelli era considerato un libro da neofascisti.

Sono stato adolescente nella prima metà degli anni ’90, a più di vent’anni dalla prima pubblicazione, e a quel tempo era ancora così che veniva considerato il Signore degli Anelli.

L’edizione Rusconi aveva però una cosa molto bella: le copertine di Pietro Crida.

Per un amante del minimalismo grafico come il sottoscritto, quelle copertine sono state una meravigliosa fonte di ispirazione. Oltretutto mi ricordano lo stile dei paesaggi disegnati dallo stesso Tolkien per Lo Hobbit.

Questa qui sotto è la mia copia di una delle prime edizioni economiche realizzate da Rusconi, risale al 1974.

L’ho ereditata (sono nato tre anni dopo la sua uscita) ovviamene senza la fascetta, di cui ho solo sentito parlare.

È la copia su cui ho letto e amato il Signore degli Anelli la prima volta.

Non so perché il primo volume mi si distrusse tra le mani mentre lo leggevo, invece gli altri due hanno retto piuttosto bene alla prova del tempo.

ATTENZIONE SPOILER: se non hai mai letto il romanzo né visto i film, NON GUARDARE LE PROSSIME IMMAGINI!

La cosa forse più irritante di questa edizione è che spoilerava direttamente nella quarta di copertina.

Cioè, ti rigiravi il libro tra le mani chiedendoti se leggerlo e… ti diceva già il finale!

Come se non bastasse, la famosa introduzione di Zolla entrava ancora di più nei dettagli.

Se prima di iniziare il romanzo leggevi l’introduzione, ti eri giocato tutta la sorpresa.

Io l’avevo letta.

Siamo al totale disprezzo del semplice, meraviglioso piacere del romanzesco.

La Rusconi ha poi passato varie traversie, finché nel 1999 (se non erro) Bompiani acquisì tutto il suo catalogo. Che nel frattempo si era arricchito di altri titoli con la firma di Tolkien.

5 – Arriva Bompiani

All’inizio degli anni 2000, la Bompiani pubblicò un’edizione della vecchia traduzione del Signore degli Anelli riveduta dalla Società Tolkieniana Italiana. La STI vedeva tra i suoi dirigenti persone vicine all’estrema destra e che producevano fra le altre cose materiale sul tradizionalismo e su Julius Evola.

Comunque sia, gli «orchetti» tornavano a essere «orchi» e i «vagabondi» erano di nuovo «troll». Avevano dato una spolverata al vecchio cimelio e l’avevano rimesso in vendita.

Questa è una copia dell’edizione del 2003 in volume unico.

Poi anche la Bompiani passò varie traversie: nel 2015 Mondadori divenne un mega-gigante editoriale acquistando tutta la RCS (di cui faceva parte anche Bompiani).

Giustamente l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) intervenne e obbligò Mondadori a lasciare qualche fetta del mercato anche agli altri.

Così, nel 2016, Mondadori ha ceduto la Bompiani al gruppo Giunti.

In questo nuovo clima, nel 2018, ha iniziato a circolare la voce che Bompiani avrebbe prodotto una nuova traduzione del Signore degli Anelli.

6 – Storia della nuova traduzione del Signore degli Anelli

Dalla Bompiani hanno dichiarato nel gennaio 2019 che l’idea di produrre una nuova traduzione del Signore degli Anelli era maturata perché «da sempre Bompiani lavora a nuove traduzioni di opere di classici e classici contemporanei […] nello spirito di una manutenzione accurata del catalogo».

6.1 – Il nuovo traduttore e l’AIST

La notizia che qualcuno stava lavorando a una nuova traduzione del Signore degli Anelli era stata data ad aprile del 2018. Si disse da subito che ci stava lavorando un traduttore professionista esperto di letteratura inglese (c’è una pagina Wikipedia su di lui ☞Ottavio Fatica). E che alla traduzione aveva collaborato una nuova associazione nata pochi anni prima, la Associazione Italiana Studi Tolkieniani.

Tra le varie cose interessanti che ha fatto l’AIST c’è la fondazione della Tana del Drago, un centro studi su Tolkien nel paese medievale di Dozza (Bologna).

Per realizzare questo centro studi l’AIST nel 2018 organizzò un crowdfunding a cui diedi un microscopico contributo (economico ma anche in termini di pubblicità, parlandone su questo blog), per il quale ricevetti in cambio una maglietta dove mi si conferisce il titolo ovviamente immeritato di founder.

Partecipai alla colletta perché mi piaceva l’idea che persone ben più esperte di me avessero un luogo di riferimento fisico per produrre materiale di qualità su Tolkien e sul fantastico in generale e sono felice di averlo fatto. Purtroppo sono riuscito ad andare a visitare la Tana del Drago solo molti anni dopo (sono di Roma, ho famiglia, lavoro etc.).

A tutti i fan di Tolkien che capitano da quelle parti consiglio di farci un salto.

Tornando a noi, tra i soci fondatori dell’AIST c’erano persone che da anni si interessavano a Tolkien e si erano formati leggendo i testi di celebri critici di fama mondiale, come Tom Sheppey e Verlyn Flieger e che non condividevano l’impostazione italiana tradizionalista.

Ad aderire alla nuova associazione, poi, ci fu il celebre scrittore Federico Guglielmi in arte Wu Ming 4. In particolare, la sola vicinanza del nome Wu Ming è bastata a dare adito a polemiche: non solo perché il collettivo Wu Ming è noto per l’impegno politico a sinistra; Wu Ming 4 aveva pubblicato nel 2013 il libro «Difendere la Terra di Mezzo» in cui ripercorreva la storia editoriale del romanzo. Al centro del volume c’è un capitolo in cui l’autore smonta la lettura simbolista-fascista tipicamente italiana.

Si tratta di un bel libro, che avevo letto nella prima edizione in formato elettronico (si scarica qui dal sito ufficiale di Wu Ming) e di cui è poi uscita una versione aggiornata e ampliata per Bompiani nel 2023, che ho comprato e riletto.

È una vera pietra miliare della critica tolkieniana in Italia, lo consiglio caldamente.

E insomma, così è scoppiata la Guerra dell’Anello.

6.2 – Paletti imposti dalla casa editrice

Alcuni commentatori hanno avanzato l’ipotesi (mai verificata) che la casa editrice abbia imposto dei paletti riguardo la traduzione dei nomi: alcuni dovevano essere tradotti, altri no, alcuni dovevano essere tradotti ma in modo diverso dalla vecchia traduzione.

Si tratta di voci mai confermate ufficialmente. Mi limito a riportarle perché Ottavio Fatica è stato duramente attaccato per aver modificato i nomi di luoghi e personaggi, ma non possiamo essere certi che si sia trattato sempre di scelte volute da lui.

6.3 – Il Coinvolgimento del fandom

Dopo la prima edizione della nuova traduzione del Signore degli Anelli, tramite l’AIST, sono stati segnalati alla casa editrice una serie di refusi rilevati dai fan. Gli errori sono stati corretti e non sono presenti nelle edizioni successive.

Si tratta di un bel esempio di come la comunità del fandom può essere utile agli editori per alzare il livello qualitativo dell’offerta culturale.

Personalmente apprezzo molto quando le iniziative nate dal basso trovano ascolto fra chi poi realizza materialmente i prodotti culturali.

Penso però che questo ascolto potrebbe spingersi ben oltre e che in questo caso si sarebbe dovuto fare. Ma ne parleremo dopo, a proposito dei difetti della nuova traduzione del Signore degli Anelli di Ottavio Fatica, che comunque ci sono.

6.4 – La guerra delle traduzioni del Signore degli Anelli

In una intervista fatta al Salone del Libro di Torino nel 2018, quando la nuova traduzione era ancora lontana dall’essere pubblicata, il nuovo traduttore Ottavio Fatica disse delle cose poco lusinghiere sulla vecchia traduzione Alliata-Principe.

Parlò di cinquecento errori a pagina. Diceva che non c’era paragrafo senza lacune o sbagli. E faceva riferimento a un’abitudine della Alliata: quella di raddoppiare gli aggettivi:

«Placido e tranquillo, rapido e veloce, misero e magro, crudeli e maligni dove l’originale era feroci. Sembra uno stilema di Tolkien, invece è il suo», diceva Fatica.

La Alliata, giustamente, si è offesa. Ma non ha mandato giù il rospo, ha sporto querela e chiesto alla Bompiani di prendere le distanze da questa denigrazione.

Oltretutto, aveva da poco scoperto che il suo contratto era scaduto dal 2016 (al cambio di proprietà da Mondadori a Giunti). Ne nacque un contenzioso legale.

Alla Bompiani affermarono di aver proposto alla Alliata di rinnovare il contratto e di rivedere la vecchia traduzione, per mantenerla sugli scaffali accanto alla nuova, ma di non aver ricevuto risposta.

Alla fine del 2019, la vecchia traduttrice pubblicò una lettera aperta in cui riassumeva i fatti dal suo punto di vista: diceva di aver ricevuto un’offerta «vessatoria», che consisteva in un compenso di 880 euro annui per il periodo 2016/2019 e una revisione della vecchia traduzione che definisce «sotto tutela», con la quale si sarebbe fatta una nuova edizione che avrebbe incluso una sua introduzione.

A seguito di questa offerta, Vittoria Alliata impose alla Bompiani di ritirare dal commercio tutte le edizioni della sua traduzione, sia cartacee che elettroniche.

Infine, dopo molti rimandi, il 30 ottobre del 2019 la nuova traduzione del Signore degli Anelli è arrivata nelle librerie. Ed è scoppiato un macello.

Nella prima settimana dall’uscita, su Amazon hanno iniziato a piovere recensioni.

E quasi tutte negative.

Tutta gente con tanto tempo libero da poter leggere 200 pagine al giorno?

Ecco qualche screenshot, tanto per capire il tenore.

Alcuni di questi recensori sono reo confessi: hanno letto solo un estratto.

Sembrano prese da un Manuale delle recensioni fasulle. In effetti esiste un manualetto del genere →una pagina Wikihow.

Incredibile come queste ricalchino tutte le caratteristiche delle recensioni false:

☞Brevi

☞Non argomentano e restano piuttosto superficiali

☞Usano termini sensazionalistici («agghiacciante» o «nomi presi da Fantaghirò» o «il traduttore ha fumato oppure ha bevuto»).

Perché questa roba?

A quale scopo queste recensioni farlocche?

Col passare delle settimane, hanno iniziato ad apparire anche molte recensioni positive.

Guarda caso, le recensioni positive sono generalmente piuttosto articolate e dettagliate.

Qualcosa di analogo è capitato a questo articolo: a pochi giorni dalla pubblicazione, hanno iniziato a fioccare i commenti, molti dello stesso tenore delle recensioni negative qui sopra.

Ma perché la nuova traduzione è stata attaccata con tutta questa veemenza? Cos’è stato a scatenare la rabbia dei vecchi fan?

7 – Perché tutti criticano la nuova traduzione del Signore degli Anelli?

Proverò a fare un’analisi delle critiche principali che sono state mosse.

Questa parte dell’articolo è basata soprattutto sulla mia esperienza coi commenti (e gli improperi) ricevuti in questi anni.

7.1 – L’unica vera traduzione è quella vecchia!

Molto spesso si legge in rete che «l’unica vera traduzione del Signore degli Anelli è quella di Alliata», perché sarebbe stata fatta con la «partecipazione del Professore», al quale la ragazza scriveva in caso di dubbi ricevendo sempre risposte puntuali.

A lavoro ultimato, Tolkien avrebbe detto di considerarla «una delle migliori traduzioni realizzate».

Purtroppo la fonte di queste informazioni è la Alliata stessa, infatti non esiste alcun riscontro scritto, né altre testimonianze. Magari un domani spunterà fuori qualche tipo di prova, sarebbe una perla inestimabile per i fan italiani, chi può dirlo.

Resta il fatto che alcuni ammiratori considerano la vecchia traduzione l’unica degna di esistere, sulla base di queste affermazioni della vecchia traduttrice.

Consideriamo però la cosa con un po’ di obiettività.

La traduzione Alliata è scritta in un italiano elegante e fluente. Ed era l’unica traduzione in lingua italiana mai fatta.

Oltretutto, Tolkien veniva da alcune esperienze tragiche, come la prima traduzione in svedese fatta da Åke Ohlmarks, personaggio controverso che Tolkien considerava «un uomo molto presuntuoso» (lettera 204), la cui versione è considerata una parafrasi totale o quasi. Qualcosa di simile era capitato con l’olandese.

È piuttosto comprensibile dunque che la traduzione in un buon italiano, abbastanza aderente al testo (per gli standard dell’epoca), fatta da una giovane studentessa italiana colta, perspicace e bendisposta verso l’autore lo avesse soddisfatto.

Questo significa che non se ne possono fare altre? O che sia la migliore possibile?

Inoltre, nessun classico della Letteratura viene tradotto una volta e poi basta.

Quante traduzioni in italiano sono state fatte di Shakespeare? O dei poemi omerici?

Tolkien stesso sosteneva l’importanza di ritradurre continuamente i classici!

Forse fra altri cinquant’anni i giovani italiani troveranno la traduzione di Ottavio Fatica vecchia e improponibile. Forse esisteranno altre decine di traduzioni. E forse non interesseranno a nessuno perché tutti leggeranno fluentemente l’inglese.

7.2 – La nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata fatta per motivi politici?

Un’altra affermazione che ho trovato spesso in rete (anche tra i commenti a questo articolo) è che la nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata fatta per motivi politici.

Una frase che può significare diverse cose.

Significa che è stata fatta per togliere alla destra il monopolio di Tolkien in Italia?

Prima di tutto, ci sono buoni motivi per credere che il monopolio della destra sul Signore degli Anelli scricchiolasse già da anni: da quando Tolkien è diventato un fenomeno pop, in seguito all’uscita della trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Ad ogni modo, la nuova traduzione del Signore degli Anelli (che non è accompagnata da nessuna introduzione, a differenza della vecchia traduzione), è nata allo scopo di avere una versione italiana più corretta e aderente al testo originale. L’uscita dalla nicchia della destra tradizionalista, semmai, è un effetto secondario, dovuto al fatto che nessuno cerca più di strumentalizzare l’opera di Tolkien.

Significa che è stata fatta per far apparire Tolkien e la sua opera «di sinistra»?

Chi avrebbe avuto interesse a fare un’operazione del genere?

La Bompiani?

E perché alla Bompiani dovrebbero impelagarsi in una simile follia? Sarebbe una mossa suicida dal punto di vista sia commerciale che della credibilità come operatore culturale.

Sono stati quelli dell’AIST?

Mi pare improbabile, anche perché l’AIST ha avuto solo un ruolo di consulenza, non ha avuto alcuna responsabilità o possibilità decisionale nelle scelte finali dell’editore. In pratica l’AIST ha dato solo alcuni pareri tecnici al traduttore, che poi però ha fatto quello che voleva lui.

Allora è stato Ottavio Fatica?

Non ho idea di quali siano le preferenze politiche di Ottavio Fatica, ma perché avrebbe dovuto fare una cosa così folle, che gli avrebbe probabilmente distrutto la carriera? E nessuno nella casa editrice si sarebbe accorto di questo suo sabotaggio?

Ma anche volendo, per trasformare il testo in modo da farlo sembrare «di sinistra», si dovrebbe fare qualcosa di simile a quello che si era fatto con la vecchia traduzione (che, quella sì, lo faceva sembrare «di destra»): inserire una introduzione con una forte connotazione politica e fare una traduzione manipolatoria del testo.

Non è obiettivamente stata fatta nessuna delle due cose.

Significa che si è voluto adattare il romanzo alla «cultura woke» e al «politicamente corretto», in nome della «cancel culture»?

Un’obiezione simile è stata mossa, tra gli altri, da Vittoria Alliata e dal suo intervistatore Oronzo Cilli in un articolo su Il Giornale; tra l’altro hanno fatto queste affermazioni prima che la nuova traduzione fosse pubblicata (ne parliamo sotto).

È falso, non c’è stata alcuna manomissione del testo originale, nessuna frase cancellata o doppi sensi inseriti o rimossi. La nuova traduzione del Signore degli Anelli è stata letta da molti studiosi italiani di Tolkien e da migliaia di fan, compresi i suoi detrattori: nessuno è stato in grado di rilevare alcuna modifica o cancellazione del testo originale.

7.3 – Perché i nuovi nomi fanno schifo!

Fin dall’uscita della nuova traduzione del Signore degli Anelli, la questione dei nomi cambiati è stata al centro delle polemiche.

Per la mia esperienza con questo articolo, nella prima fase gli attacchi alla nuova traduzione erano di segno politico: i fan italiani di destra si sono sentiti «derubati» del loro «testo sacro» e, non avendo altri appigli, (perché non l’avevano letta) hanno aggredito l’operazione editoriale attaccandosi alla faccenda dei nomi.

Con il tempo, però, anche tantissimi lettori non-politicizzati si sono lamentati dei nomi cambiati, soprattutto perché, a detta loro, sono stati cambiati in peggio.

Il mio parere su questa faccenda lo rimando alla sezione in cui parleremo dei difetti della nuova traduzione. Per ora dico solo che i nomi non sono stati affatto cambiati in peggio. Il problema è che i vecchi nomi sono quelli usati nei film di Peter Jackson, cioè sono parte integrante della «pop-izzazione» di Tolkien e della Terra di Mezzo. Lo stesso problema, infatti, c’era stato qualche anno prima con le nuove traduzioni dei romanzi di Harry Potter, dove molti nomi di personaggi erano stati semplicemente riportati agli originali inglesi e questo era bastato a far infuriare schiere di fan che conoscono i film a memoria.

Mi limito a dire questo.

Non mi capacito che, su 1200 pagine di romanzo, per tanta gente contino soltanto alcuni nomi di alcuni personaggi o alcuni toponimi. E tutto il resto? Centinaia di migliaia di parole, anni di lavoro, di ricerche etimologiche, di consultazioni con esperti, di tira e molla… E poi per tanta gente conta solo la faccenda ramingo/forestale.

È una cosa così importante che vale la pena litigare e insultare le persone?

Se la risposta è sì, alzo le mani.

8 – Chi ha la colpa di questa guerra

Il mio parere è che tutti gli attori in campo si siano mossi come elefanti in una cristalleria. Anzi, come mûmakil (olifanti).

Mi ci metto in mezzo pure io.

Sull’onda dell’emozione per questa epocale novità, nelle prime versioni di questo articolo usai toni decisamente troppo enfatici e parole avventate di cui mi pento. A mia discolpa, non potevo immaginare che il mio articolo sarebbe balzato in cima alla serp di Google e che negli anni sarebbe arrivato a superare le 100mila visualizzazioni totali: nessun altro articolo del mio blog ha mai raggiunto cifre simili, neanche lontanamente. Probabilmente è stato letto o almeno leggiucchiato o sbirciato praticamente da tutti quelli interessati all’argomento.

Quindi, non volendo, nel mio piccolo devo aver contribuito ad esacerbare la discussione. Ma non è comunque il caso che mi sopravvaluti: gli stracci volavano già da mesi.

Ottavio Fatica ha mostrato davvero poco buon senso nell’insultare la vecchia traduzione in un contesto istituzionale come il Salone del Libro di Torino. Usare un’iperbole come «500 errori a pagina» è un’innegabile mancanza di rispetto per un’operazione editoriale che, con tutti i suoi limiti, fu portata avanti in modo avventuroso, quando nessun altro aveva l’interesse o la volontà di farlo e Tolkien era un autore del tutto sconosciuto in Italia. E il mercato editoriale era molto diverso.

D’altra parte, pur non avendo nessuna cognizione di come funzionino i contratti editoriali, 880 euro l’anno per un testo come il Signore degli Anelli sembrano strani. Forse non lo sono, ma un chiarimento da parte di Bompiani su questa faccenda avrebbe aiutato.

Detto questo, se la casa editrice avesse veramente fatto qualcosa di illecito, la questione poteva risolversi in tribunale, anziché nelle librerie. A decidere di far ritirare dal mercato tutte le copie della vecchia traduzione è stata Vittoria Alliata. E tutti quelli che la difendono a spada tratta devono riconoscerle la responsabilità di questa scelta nefasta per la cultura tolkieniana in Italia.

A pagare le spese di questa diatriba sono stati i fan, prima di tutti.

Va anche detto che l’accusa di aver fatto errori nella sua traduzione la Alliata l’aveva ricevuta anche da Quirino Principe: come abbiamo visto il vecchio curatore ha affermato, anche se con un tono più sobrio, di aver dovuto correggere molti errori all’epoca della prima edizione Rusconi. I modi più cortesi non cambiano la sostanza dell’accusa. Ma non ho notizia di querele a Quirino Principe.

In un’intervista su Il Giornale in cui replicava alle accuse, la Alliata s’è poi francamente alienata ogni simpatia da parte del sottoscritto. L’intervistatore è Oronzo Cilli, altro studioso tolkieniano, che ha intitolato l’articolo così:

«Giù le mani da Tolkien. Sì alla poesia no all’ideologia»

La nuova traduzione non era ancora uscita e da destra si diceva che era improntata all’ideologia. E lo ha scritto la persona che, qualche anno dopo, è stata assunta per curare la mostra su Tolkien voluta dal governo Meloni!

In riferimento al raddoppio degli aggettivi, poi, la Alliata ha detto di Ottavio Fatica:

«Costui ha preso per errori delle forme espressive dantesche, come l’endiadi e la dittologia, che evidentemente ignora. […] Venivano usati dal Poeta per esprimere e rafforzare dei concetti […] A chi non le conosce non si può certo affidare la traduzione d’importanti autori»

Insomma, la Alliata rivendica il diritto di infilare questi raddoppi dove non ci sono perché è una roba tipica di Dante Alighieri.

Ma il passaggio più agghiacciante dell’intervista è forse quello in cui si dice che la Bompiani vuole «travestire Il Signore degli Anelli in foggia Lgbt in ossequio al nuovismo».

Ebbene sì, sono arrivati a dire questo.

Che fai, non ce la metti un po’ di Teoria del Gender?

E poi cos’altro? I protocolli dei Savi di Sion?

Dai, mettiamoci pure un complotto di George Soros!

Anni prima, lei stessa si era detta consapevole di come il Signore degli Anelli fosse stato strumentalizzato da «una certa destra culturale italiana». Oggi Alliata di Villafranca è diventata l’eroina della schiera di fan del Signore degli Anelli appartenenti proprio a quell’area politica: quelli che da giovani frequentavano o avrebbero voluto frequentare i «campi hobbit», per capirci. E d’altronde, le sue dichiarazioni e frequentazioni hanno mostrato quanto meno una certa contiguità di vedute con quell’area politica.

Non ci sono state solo le sgangherate recensioni su Amazon e gli articoli su giornali di destra.

Post in cui si affossava la nuova traduzione del Signore degli Anelli sono comparsi in molti blog (per la maggior parte malcelati blog di estrema destra, ma non solo). Ma questa è manovalanza.

Sono arrivati anche i pezzi grossi.

A Gennaio 2019 si è svolto un incontro in una location di grande prestigio, presieduto dall’onorevole Maurizio Gasparri (di cui tutti, credo, conosciamo l’area di provenienza).

All’incontro ha partecipato anche lo Storico Franco Cardini, (medievista ex iscritto al MSI e al movimento neofascista Jeune Europe).